Неделя поддержания и укрепления иммунитета

С 24 февраля стартует Неделя поддержания и укрепления иммунитета.

С 24 февраля стартует Неделя поддержания и укрепления иммунитета.

💪Укрепление иммунитета – важная задача для поддержания общего здоровья, особенно в периоды сезонных заболеваний.… Далее “Неделя поддержания и укрепления иммунитета”

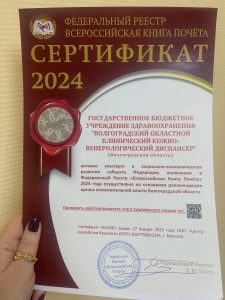

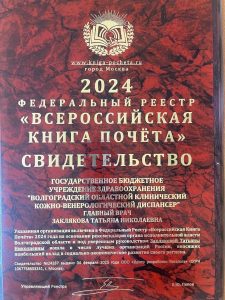

ГБУЗ “ВОККВД” включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2024.

Младший лейтенант медслужбы Сергей Богомолов

Младший лейтенант медслужбы Сергей Богомолов в конце 1942 года был призван в Красную Армию.

В 1943–1944 годах был фельдшером дивизиона 12-го миномётного полка.… Далее “Младший лейтенант медслужбы Сергей Богомолов”

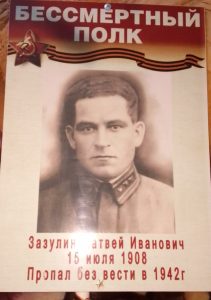

Мы будем не только помнить их, но быть достойными их памяти!

В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

Весь коллектив ГБУЗ “ВОККВД” будет делиться фотографиями и воспоминаниями своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной Войны!… Далее “Мы будем не только помнить их, но быть достойными их памяти!”

Каждый год 23 Февраля россияне отмечают важный праздник, посвященный мужеству и героизму сильной половины нашей страны — День защитника Отечества.

ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Сегодня поговорим о симптомах хламидиоза. Как может проявляться инфекция у женщин и у мужчин?

80 лет Победы – Гавриш Светлана Владимировна